冒頭、回想のシーンが流れています。

万二郎は、東湖の屋敷で陽だまりの樹を見ながら「倒れかけた大樹の支えになると決めたものの、何をすればいいのかさっぱり道が見えないんです…」と言います。

おせきは、路地でうずくまっている編みがさの男、楠音次郎を助けようとしますが、反対に音次郎の罠に掛かって冒されようとします。そこにちょうど現れた万二郎が「おせき殿…」と声を掛けて、音次郎と斬り合いになります。

万二郎は、おせきを助けて抱きかかえ、良仙の屋敷へと向かいます…万二郎の母が心配して良仙に「悪い噂が立っております。万二郎は血の気が多く、闇雲に果たし合いを繰り返しておると…」と言います。

音次郎は、多紀誠斉の屋敷に浪人たちを集めて、天誅の相談をしていました……音次郎は居酒屋で、丑久保陶兵衛に会って「決行の日が決まった…蘭方医どもが集まる…」と言います。

万二郎は良庵に「お前が大阪から帰って来るまで、おせき殿には一切手を出さない…悪い虫がつきそうになったら、オレが守る…」と言います。映像は、良庵が大阪に旅立つ朝、三百坂を何時ものように若侍と走っている万二郎と視線を合わせる良庵の決意の表情が映し出されています。

ここで陽だまりの樹の字幕が流れ、第三回、天地鳴動が始まります。

安政二年(1855)十月、万二郎は、市中を歩いていました。ここで良庵の声でナレーションが入ります。「万二郎は律義に、私との約束を守っていた…」と…

おせきは良仙の診療を手伝っていました。そこへ万二郎がやって来ます。おせきは万二郎と視線を合わせると「あっ、伊武谷様…」と言って一礼をした後、診療室を出て行きます。良仙は診療が一段落したので、手洗い用の桶で手を洗っていました。

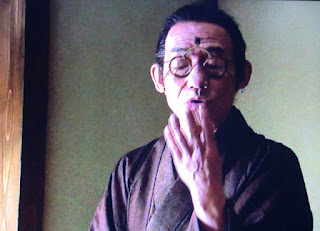

万二郎は良仙に「先生、その後お変わりありませんか…」と言います。良仙は「その後って、あんた…昨日もあったばかりじゃないか…」と言いました。万二郎は「奥医師どもは、刺客を雇って良庵を襲うような連中です。いつ何を仕掛けて来るか…先生にもしもの事があったら、良庵に申し訳が立ちません…」と言います。良仙は笑いながら振り向くと「まるで用心棒じゃな…いやー、気持ちはありがたいがな…」と言います。そして、診療室に戻って包帯を巻いていたおせきに「あっ、おせきさん…もうそろそろ帰りなさい。遅くなるといけない…」と言いました。おせきは振り向くと良仙に包帯を見せて「はい、これをかたずけたら…」と言いました。良仙は「うん」と頷くと、おせきの後姿を見ていました。

おせきは自宅へ帰っていました。橋の上まで来ると後ろから「おせき殿…」と呼ぶ、万二郎の声が聞こえて来ました。おせきが振り向くと、万二郎が駆け寄って来ました。おせきは「伊武谷様…」と言います。万二郎は、おせきに視線を合わせると「お送りします…」と言います。おせきは、軽く頭を下げながら「まあ、無理なさらないでください…私は大丈夫ですので…」と言いました。万二郎は「良庵と約束したのです。おせき殿を守ると…参りましょう…」と言うと、先に歩きだしました。おせきは万二郎の後を歩き始めました。

その時、二人の目の前を黒い編み笠をかぶった、浪人風の侍が歩いて行きました。万二郎の目が鋭く輝きました。万二郎の脳裏に、楠音次郎との斬り合いが映し出されました。万二郎は「おせき殿、ここで待っていてください…」と言うと、黒い編みがさの浪人を走って追いかけました。

万二郎は、黒い編みがさの浪人に追いつくと「待て…」と叫びました。万二郎は、浪人の行く手を遮るようにして前に出ると、刀の柄に手を掛けて、殺気立った表情で編みがさの中の顔を覗き込みました。浪人は、編み笠を上に上げて顔を出すと、万二郎の顔を睨んで「なっ、何だ!」と言います。浪人は、音次郎ではありませんでした。万二郎は真顔に戻り「これは御無礼つかまつった…人違いだ…」と言うと、刀の柄から手を離し、深く一礼をしました。浪人は、驚いた表情で万二郎を見ながら、歩いて行きました。その様子を見ていたおせきは、万二郎に歩み寄ると心配そうな表情で「どうしたんです…」と聞きました。万二郎は、浪人の後姿を見ながら「先日の浪人とそっくりだったもので…」と答えました。

万二郎とおせきは、善福寺の山門前の石段を登っていました。山門の前に着くとおせきは「ありがとうございました…」と言いながら、深くお辞儀をしました。そして「中でお茶でも…」と言います。万二郎は、はにかむように「いえ…これにて失礼します…」と言うと一礼して、石段を駆け下りて行きました。その時、おせきの父親で住職の旦海貞徴がやって来て、万二郎の後姿を心配そうな表情で見ていました。おせきは父親に気がつくと「お父様…」と言って歩み寄り「只今戻りました…」と言って、深くお辞儀をしました。

旦海は「伊武谷殿は、何時もお前を送ってくれるな…」と言います。おせきは、笑みを見せながら「はい…あの一件から心配だと…」と言います。旦海は、目を細めて万二郎の後姿を見ながら「うん、そうか…」と言うと、浮かぬ顔をしていました。おせきが「どうかなさいました…」と聞くと、旦海は「うん…噂を聞いたんじゃよ…伊武谷殿は喧嘩っ早いお人で、千葉道場の兄弟子と果たし合いをして、三人斬ったと…乱暴者だから気おつけた方がいいと忠告してくれる人がいてな…」と心配そうに言います。おせきは、沈んだ表情で「そんな…伊武谷様は、お優しい方です…私は、そう信じております…」と言うと、一礼して、先に寺の中へ入って行きました。旦海は、そんなおせきの後姿を心配そうは表情で見つめていました。

大阪で、川舟から荷揚げをする映像が映し出されています。ここで良庵の声でナレーションが入ります。「大阪は、江戸の焦りや不安をよそに、出船戦争、入船戦争のにぎわいを見せていた。この町では、商人はとっくに武士を見下していた…」と…

良庵は、大きな荷物を背負いながら堀端を歩いていました。しかし、足は軽く、大阪に着いて、これからかんばるぞと言うような、意気揚々とした表情でした。良庵は、商人風の男に「あっ、ちょいとものを尋ねますが…天神橋三丁目とは何処ですかい…」と尋ねました。男は、指で道を指し示しながら「曽根崎をつき切って、淀屋橋の川沿いに五町ほど行けばいいのです…」と答えました。良庵は「曽根崎…それは確か、色街があるところですね…」と尋ねました。男は「へっ、そうです…」と答えました。良庵の表情が、次第に怪しくなってきました。良庵は「振舞い茶屋とかいう…おつな店があるとかいう…」と聞きます。すると、男の顔もニヤケタ顔になり「旦那さん、江戸の方でっか…」と聞きます。良庵の顔はますます怪しくなり「あっ、あ…」と言います。男は「大阪に来たら、いっぺんは新地で遊ばな…男やおまへんで…」と言いました。良庵の顔がニヤケタ顔になりますが、直ぐに打ち消すように「あっ、いやっ…うん、駄目だ駄目だ…オレは勉学の為に来たんだ…遊びに来たんじゃない…」と、自分に言い聞かせると、男を睨んで立ち去って行きました。

しかし夜になると、曽根崎新地に良庵の姿がありました。良庵の色街遊びは、殆ど病気のようなものでした。自分の意志とは無関係に、足が色街へと体を運んでいました。

良庵は、曽根崎新地の入り口の門から、恨めしそうに色街を眺めていました。そして「ちょっと冷やかすぐらいなら…まあ、好いか…」と、独り言を言うと、色街の中を歩きだしました。良庵は遊郭の前で立ち止まると、格子戸から中を覗き込んでいました。すると遊女の一人が「だんさん…若だんさん…あがってって…」と言います。すると別の遊女が「兄さん、奥へ奥へ…」と言いました。良庵は「大阪弁の女ってのも…好いもんだな…」と、ニヤケタ顔で独り言を言いながら、さらに奥の綺麗に着飾った遊女を眺めていました。遊女は、煙管でタバコを燻らせながら、すました顔をしていました。

その時、良庵の後ろから客引きの男が近寄って来て「どうです…ベッピンさんがおりまっせ…」と、良庵の耳元で囁きました。良庵が「あの奥の子は…何ていうんだ…」と聞くと、客引きの男は、良庵の視線の先の遊女を見て「十三奴でっか……さすがお目が高い…家の取って置きの子でおます…どうぞ、おあがりやす…さあさあ…どうぞ、どうぞ…」と言うと、良庵の腕を取って連れて行こうとしますが、良庵の自制心が最後の抵抗をしたのか、良庵は男の手を振り切って「あっ…やめェ…」と言って、格子戸にしがみ付きます。そして「いかん、いかん…」と言って、格子戸を背にして目を瞑りながら「こんなところで寄り道していたら、おせきさんに会わせる顔が無い…」と言います。

良庵は、結局遊郭にあがって酒を飲んでいました。

遊女が「お待たせしました…」と言って、良庵の部屋に入って来ました。遊女は、良庵の隣に座ると、良庵の目を見ながら「おこしやす…十三奴です…」と、三つ指をついて挨拶しました。良庵は、ニヤケタ顔をしながら「十三奴とは、可愛らしい名だ…どんな字を書く…」と聞きました。十三奴は「十三に奴で、十三奴です…」と答えました。良庵は、珍しい当て字なので「ほう、何でまた…」と聞きました。十三奴は、良庵に酌をしながら「この店に来たのが十三の時やったんですよ…それで原氏名に…」と答えました。良庵は、十三奴の目を見つめながら「大阪に来た早々、こんな別嬪に会えるとは…うっは…ついているぜ…」と言うと、笑みを浮かべながら酒を飲みました。十三奴も良庵を誘うような目つきで身を寄せると「まあ…お名前を教えておくれやす…」と聞きます。良庵は、十三奴の目を見ながら「良庵だ…」と答えました。十三奴は「良庵様…お医者様ですか…」と聞きます。良庵は、十三奴から目を離すと、遠くを見つめるようにして「まあな……さあ、おまえさんも飲みな…」と言うと、手に持っていた盃を十三奴に渡しました。十三奴が「ほないただきます…」と言うと、良庵は十三奴の盃に酒をそそいでやりました。十三奴は、注いでもらった酒を一口飲むと、その盃を良庵の口に当て、残りの酒を飲ませます。

良庵と十三奴は、同じ布団の中で寝ていました。明け方、良庵は十三奴の苦しんでいる声で目を覚ましました。良庵は、十三奴が「うーん…うーん…」と、うなっている姿を見て驚きます。そして「どうした…」と聞きます。十三奴は、返事もする事が出来ずに、うなり続けていました。良庵は、十三奴の額に手を載せて熱を測ります。良庵の目は、医者の目に変わっていました。良庵は「ひどい熱だ…」と言います。すると十三奴が「おなかが…」と苦しそうに言います。良庵は真剣な表情で「痛いのか…」と聞きました。十三奴は、苦しそうに頷きました。

良庵は、起き上がると十三奴の布団をはぐり「診せてみな…」と言います。そして、十三奴を仰向けにして触診を始めると、十三奴のうなり声が悲鳴に変わりました。良庵の顔が険しくなり「これは本物の病気だ…」と言います。良庵は寝間着姿で廊下に出ると「おい…十三奴が熱を出した…水を持ってこい…」と大声を出しました。

十三奴は、体をくねらせながら苦しみを耐えていました。良庵は、十三奴の目や、口の中を見て、懸命に診察をしていました。十三奴の枕元には、遊郭の主人と仲居の女二人が座って、十三奴を見守っていました。良庵は「ごめんよ…」と言うと、十三奴の体を抱えて仰向けにして、腹を触診し始めました。十三奴の苦しむ声が、また大きくなりました。

良庵は、十三奴の腹を触診しながら「こいつは腸だな…」と言います。主人は、進み寄ると頭を下げて心配そうに「先生、お願い申します。この子を助けてやってください…掛かりつけのお医者様はおりますが、ちょっと遠うって…」と言います。良庵は「あのう御亭主…今から六年前、蘭方医禁止令と言うのが出て、オレ達蘭方医は、外科と眼科以外手を出すのは御法度なんだよ…」と答えました。それを聞いていた十三奴は、苦しそうな声で「先生…うち…先生にしか診てもらいとうおまへん…」と言います。良庵は、十三奴を見ながら可哀想顔をして「わかった、わかった…痛み止めの薬を飲ましてやる…」と言うと、主人たちに「すぐに掛かりつけの医者を呼ぶんだ…」と言いました。そして、薬箱から痛み止めの薬を取り出して、十三奴に飲ませます。

昨夜、良庵を呼びこんだ遊郭の男が、掛かりつけの漢方医、猪河玄昌を連れて来ました。

猪河玄昌が部屋に入って来ると、十三奴が寝ている布団の横に良庵もいました。良庵は玄昌の顔を見るなり「初めまして、私は常陸府中藩藩医のせがれ、手塚良庵という者でございます。」と挨拶をしました。すると玄昌は、威厳を見せる様な表情と声で「猪川玄昌です。」と言いました。玄昌と一緒に入って来た主人が十三奴の枕元に座ると、両手をついて玄昌に「先生、宜しゅうお頼みします…」と言いました。

玄昌が十三奴の上布団を勢いよく引き剥がして診察をしようとすると十三奴は「触らないで…」と言って、反対の方向に寝返りをしました。良庵は心配そうな表情で十三奴を見つめると「十三奴…診察を受けろ…オレがついている…」と言います。その時、玄昌の目が光りました。玄昌は主人の方を向くと「いつからだ、痛みは…」と聞きます。主人がオドオドしていると、良庵が書きつけを出して「一応ここに控えてありますが…」というのですが、自尊心の大きな医者のようで「貴殿は黙っていなさい…わしが診るんで…」というと、良庵に構わず診察を始めました。

玄昌は診察が終わると、手洗い鉢の水で手を洗いながら「これは、腸の中の虫のせいやな…虫を下ろしたら痛みも治まるやろう…」と主人に言いました。その様子を見ていた良庵は、怪訝な表情で「虫…」と言います。そして食い下がるように「先生…お言葉ですが…患者は右下腹部から背中に疼痛を訴えています。それに、この右足の曲げ方は、腸の炎症ですよ…どう診ても…」と言いました。玄昌は良庵に視線も合わせずに「これは内科の領分、とやかく口を挿んでもらわんでおきましょう…」と言います。良庵はそれでも諦めずに「虫のせいなら右下腹部に痛みが集まりません。それに…第一…今朝などは酷い熱でした…」と言いました。すると玄昌の目が悪意を持った目に変わり、良庵を睨みつけるようにして「酷い熱…」と言うと、十三奴の額に手を当てて確かめました。そして「何処がや…」と言います。良庵は困った表情を浮かべて、しばらく沈黙しますが「それは、その…私が解熱剤を飲ましたから…」と言いました。玄昌は「何やと…貴殿は立場もわきまえんと、投薬何ぞしやったんか…」と語気を強めて言いました。良庵は、慌てた様子で「そんなことより、これは養生所へ入れた方が宜しいかと…」と訴えましたが、玄昌は依怙地になって「虫さえ降りれば治る…」と言いました。良庵は「手遅れになりますよ…」と訴えるのですが、玄昌は「貴殿などに指図を受ける筋合いはない…」と言って撥ねつけました。良庵は、患者のことを思い、苦悩に満ちた表情で「今一度診察を…患者の命にかかわることですので…」と訴えるのですが、玄昌は「黙らんか…」と大声を上げます。良庵も負けずに「いえ、黙りません…」と大声をたすのですが、玄昌は「虫と言うたら虫や…これ以上うるさいと、禁令を犯したち言うて、奉行所へつきだすで…」と言いました。良庵には、これ以上どうすることも出来ませんでした。

万二郎と小野鉄太郎は、藤田東湖の屋敷で酒を飲んでいました。万二郎と鉄太郎は、東湖の作った漢詩を暗唱していました。「三たび死を決して、しかも死せず…二十五回刀水を渡る…五たび閑地を乞おうて閑を得ず…三十九年七所に徙…」と……東湖は黙って聞いていましたが、両手をあげて「もうやめよう…大きな声で歌われると、いや…恥ずかしい…」と言いました。

万二郎は「私は、この詩が大好きです…」と言います。すると鉄太郎が前に進み出て東湖の横に座りながら「この回天詩史は、先生がお若い時の考えを詩にした物ですね…」と尋ねました。東湖は「うん…当時、私は蟄居の身でね…これから先どうして行けばよいのか…己を鼓舞する為に作りました…」と答えました。鉄太郎が、東湖の盃に酒をつぐと東湖は飲み干します。万二郎は、俯きながら「私も迷いばかりです…」と言います。東湖は万二郎を見ながら「若いうちは、大いに迷う事だ…」とさとしました。

その時、老女の笑う声が聞こえました。東湖の視線が、座敷に入って来た老女の方へ向けられました。老女は、にこやかな笑顔を見せながら「お口に会いますかどうか…」と言うと、料理を載せてきたお盆を畳の上に置いて座りました。鉄太郎が「これはかたじけない…」と言います。万二郎も「ありがとうございます。」と言いました。東湖が老女に「母上、お酒を…」と言うと、万二郎が「いや、もう…」と言います。すると東湖が「遠慮はするな…これからではないか…」と言いました。老女は東湖の酒を飲む姿をじっと見つめていました。そして、立ち上がりながら東湖に「ほどほどにしなさい…」と言ってたしなめると、座敷を出て行きました。東湖は「あっ、はい…」と言うと、出て行く母の後姿に頭を下げました。その様子を見ていた鉄太郎が、笑いながら「東湖先生もお母上には頭が上がらないようで…」と言います。東湖は「うん、うん、うん…」と言うと笑みを浮かべました。それにつられて、鉄太郎と万二郎も笑い出しました。

東湖が雨音に気づくと、立ち上がって障子を開けました。東湖は、縁側に出て庭に降る雨を見ながら「やけにむしたが、やはり雨か…陽だまりの樹が泣いておる…今はしぶきで前が見えぬが、いずれ先が見える…やまない雨はない…」と言います。そして振り向いて二人を見ながら「明けない夜もない…」と言いました。万二郎と鉄太郎は、東湖の話に聞き入っていました。その時、急に雨音がしなくなり、振り向いて庭の方を見ます。東湖は「あれ…私の声が聞こえたかな…」と言います。これが異変の前触れとは、まだ誰も気づいていませんでした。

良仙は、本を読むのをやめて立ち上がると、本立てを部屋の隅に片付けます。そこへ娘婿の俊斉が来て「玄朴先生が少し遅れるそうです…」と言います。良仙は振り向いて俊斉に「うん、そうか…まあ、座りなさい…」と言います。二人が座敷に座るとお中がやって来て「他に誰がみえるの…」と尋ねました。良仙は「うん…戸塚セイカイ、太田東海、川元好民、林道海…」と、指を折りながら名前を言うと、お中は目を大きく見開いて「まあ、凄い顔ぶれ…」と言って驚きました。俊斉はお中に「江戸にいる主な蘭方医は、みんな集まります…今夜は、大事な寄合ですから…」と言いました。

その時、縁側の障子の向こうで、女中の慌てる声がしました。そして、腰を抜かして這いつくばるような状態で、障子を開けて座敷に入って来ると「おかみさん…」と泣きじゃくるように言いました。お中が驚いて「どうしたの…」と聞くと、女中は怯えて顔を歪めながら、外の方を指さして「い、井戸が…」と言います。お中は目を大きく見開いて「井戸…」と言いました。

お中、良仙、俊斉、女中の四人は、暗がりで井戸の底を見ていました。その時、井戸の底から不思議な音が聞こえて来ました。良仙は、井戸の底を見ながら「何の音だ…」と言います。俊斉は「地の底から響いてくる音ですね…」と言います。お中は「うん…試に桶を…」と言うと、釣瓶を井戸の中に入れました。お中は井戸の底を見ながら「水の手応えが無いわ…干上がっちまったみたい…」と言います。すると女中は、困惑した表情で「さっきまで、私、汲んでましたよ…」と言いました。それを聞いたお中は「えっ、気味悪い…」と言うと、のけぞるようにして井戸から離れました。これが天変地位の前兆だとは誰も気づいていませんでした。

良仙の屋敷の座敷では、蘭方医の会合が開かれていました。俊斉が「先生がた、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は、江戸種痘所開設の件に着いて、話を詰めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い致します。」と、挨拶をすると、両手をついて深く礼をしました。

その時、居酒屋に音次郎が入って来ました。音次郎は、付けられていないか確認すると障子戸を占めて、刀を腰からぬいて手に持つと、階段を登って居酒屋の二階へ行きました。そこには浪人が、良仙たちを襲撃する為に、すでに集まっていました。音次郎は、浪人たちを見回すと「集まったぞ…」と言うと、そばの浪人が飲んでいた盃を取り上げて、ぐいっと飲み干しました。そして、大きく息を履くと「行くぞ…」と言いました。すると浪人たちが「よし、やるか…」と言って立ち上がりました。そこには、丑久保陶兵衛もいました。

丁度その時、陶兵衛の前の膳に乗っていた調子が細かく揺れ始めました。陶兵衛は思わず天井を見上げました。その瞬間、揺れが酷くなり、浪人たちは立っていることができずに、畳に這いつくばってしまいました。

万二郎の家でも揺れが酷く、畳の上で転がっていました。良仙の屋敷では、蘭方医達やお中達が、転げ回っていました。お中が「あなた…あなた…」と叫ぶと、良仙が「外へ出ろ…」と叫びました。つられて蘭方医達も「外へ出ろ…」と叫びました。夜の江戸の町が、大揺れに揺れていました。軒先に立っている町民の頭の上に、瓦や建材が落ちて来ました。歴史に名高い、安政の大地震でした。

万二郎は立ち上がると「父上…母上…」と叫びながら、父母の部屋に向かいました。二人は、寝間着姿のまま身を寄せ合っていました。おとねが「万二郎…」と呼ぶと、万二郎は二人を見て「お怪我はありませんか…」と尋ねました。おとねが「うん…私たちは大丈夫です…」と言うと、千三郎が万二郎に「何をもたもたしておる…すぐに殿のお側にまいれ…」と、怒鳴りつけました。

万二郎が藩邸の門前に着くと、すでに藩士達がかがり火をたいて大勢集まっていました。万二郎は、近くにいた顔見知りの藩士に「殿は御無事か…」と聞きます。藩士は「あっ、殿は御無事だ…怪我人は何人か出たが、大したことはないようだ…」と答えました。万二郎はホッとした表情で「よかった…」と言います。そして急におせきのことが心配になり「おせき殿…」と言うと、善福寺の方へ走って行きました。

ここで良庵の声でナレーションが入ります。

「安政二年十月二日、江戸の東の方で発生した地震は、一万個の家を倒壊させ、およそ四千人が犠牲になった。後に、安政の大地震と呼ばれる大惨事であった…」

東湖の屋敷も倒壊していた。東湖は、家屋の下敷きになっている老母を助け出そうとしていました。

東湖は「母上…お気を強く…よろしいか…行きますぞ…」と言います。老母は「何をする気じゃ…」と言います。東湖は老母を、気合を入れて一気に引きずり出します。老母は勢い余って外に投げ出されました。しかし、次の瞬間余震が起こり、東湖だけが家屋の下敷きになりました。庭の陽だまりの樹も根元から倒れてしまいました。

良仙の屋敷に斬り込むはずだった丑久保陶兵衛は、やっとの思いで自宅にたどり着きました。陶兵衛は、自宅に入ると「里…」と女房の名前を叫びました。里は、落下物が当たったのか、頭から血を流して倒れていました。陶兵衛は、里を抱きよせると「里、わしだ……里…里…」と声を掛けますが、何の反応もありませんでした。

万二郎は、善福寺の門前の石段を一気に駆け上りました。門前には、左右に提灯が付けられて、二人の僧が立っていました。万二郎が僧の前に倒れ込むと、一人の僧が「何処に行かれる…」と尋ねました。万二郎は四つん這いになりながら「入れてくれ!…」と叫びました。するともう一人の僧が「寺社奉行のお達しにより、立ち入りは禁じられております。」と言います。万二郎は立ち上がると、息もあらわにした表情で「松平播磨の守様家中のものだ…頼む…」と言うと、強行突破して中に入ろうとしますが、二人の僧に取り押えられます。

僧の一人が万二郎に「何用あって通られる…」と、問い質しました。万二郎は懸命に「当寺の御息女、おせき殿のご無事を確かめたい…」と答えました。僧は、万二郎の顔を見ながら「ここには何方もおられぬ…皆様とっくに逃げられた…」と言います。万二郎は「何処に…」と聞きます。僧は「浜の平明寺だ…」と答えました。万二郎は僧を睨みつけるようにして「おせき殿は無事なんだな…」と聞きました。僧は、頷きながら「皆様、御無事だ…」と答えました。万二郎は、ホッとした表情で「よかった…」と言うと、その場に座り込んでしまいました。そして独り言を言います。「でも、どうして浜に…」と…

万二郎が考え込んでいると、風が枯れ葉を万二郎の元へ運んできました。万二郎は、枯れ葉を手に取りじっと見つめながら「そうか…ここは風下か…しかも高台…」と独り言を言います。その時、「大変だ…大変だ…」と言う声が聞こえて来ました。奉行所の同心の声でした。万二郎は立ち上がると同心を見つめます。同心は大声で「群衆が、こっちへ押し掛けて来るぞ…」と言います。すると僧が同心を睨みつけながら「なに!…」と言います。同心は、困った表情で「寺の境内に逃げ込ませろと言うのだ…」と言います。すると別の僧が慌てた表情で「そんな連中を入れたら、寺が壊されてしまう…早よう止めて下され…」と怒鳴りました。同心は興奮した様子で「わしの言う事など聞く物か…」と言い返しました。

そうこうしているうちに、群衆のざわめきが聞こえて来ました。同心は、群衆の方を見ながら、如何する術もないという表情で「アアー来たー…」と言いました。その時万二郎が大声で「門を閉めろ!…」と命じました。僧の二人が、どうすべきか迷っていると、万二郎は「さっさと閉めんか…」と怒鳴りつけました。そして、群衆の方へ歩み寄って行きました。僧たちは、万二郎の気迫に押されて門を閉めました。群衆が石段を駆け登って来ると、万二郎は両手を横に広げて立ちはだかり、大声で「止まれ!…お前ら焼け死にたいのか…お前らが安全だと思っているこの寺は、火の風下だぞ…火は高いところに燃え広がるんだ…ここは、このあたりで一番高い土地だ…それに、海から風も来る…こんな所をうろついていたならば、火と煙に囲まれて死んじまうぞ!…」と言いました。すると、群衆の中の一人が泣き叫ぶように「じゃあ、どうしたらいいんだよ…」と言いました。万二郎は、群衆を睨みつけるように見回して「芝浜は、ここから半里のとこにある…あそこが一番、広くて安全だ!…」と叫びました。すると群衆の中の一人が「そうだ、お侍様の言うとおりだ…」と叫びました。万二郎は「いくぞ!オレについて来い!…」と叫ぶと、一人石段を下りて行きました。群衆は万二郎の為に道を開け、万二郎の後に続きました。

万二郎たちが芝浜に着くと群衆から「助かった!…」と言う声が聞こえました。万二郎は群衆に向かって「もう大丈夫だ…みんな、火の手が治まるまで、ここにいるんだぞ!」と言いました。群衆から「はい、ありがとうございます…」と言う声が、次々に聞こえて来ました。万二郎は、その場から走って立ち去りました。

万二郎は、芝浜の平明寺の山門前の石段を駆け登っていました。

門前に着くと万二郎は大声で「頼もう!……おせき殿!…おせき殿はおいでですか…」と叫びながら、境内の中へ入って行きました。万二郎の声を聞いたおせきは、慌てて建物の中から出て来ます。

おせきは、万二郎を見つけると「伊武谷様…」と呼びながら万二郎の元へ駆け寄り一礼をしました。万二郎が「おせき殿、お怪我はありませんか…」と言うと、おせきは万二郎を見つめながら「はい、父も無事です…伊武谷様は…」と言いました。万二郎は、息を整えながら「うちは大丈夫です…家の中は滅茶苦茶ですが…良仙先生も御無事な様子でした…」と答えました。おせきは、安心した表情で「あっそうですか、良かった…」と言いました。

おせきは境内を案内しながら「さあどうぞ…」と言います。万二郎は立ち止り「おせき殿…」と呼びとめます。おせきが「はい」と返事すると、万二郎は思いつめたように「こんな時に、不届き千番ではありますが、私は…」と告白しようとするのですが、万二郎と約束した時の映像が脳裏に浮かんできました。「安心しろ、オレは抜け駆けはしない。お前が、大阪から帰って来るまで、おせき殿には一切手を出さない。」と……万二郎は、黙って考えていました。

おせきが「伊武谷様…」と言うと、万二郎は「いや…やはり、これから先は良庵が帰って来てから言います。」と言います。二人は黙ったまま立っていました。おせきは俯きながら「あの…伊武谷様…先日送って頂いたおり、あの浪人と人違いされましたよね…もし、人違いで無く、あの浪人だったらどうなさるおつもりだったのですか…」と尋ねました。万二郎は、即座に「斬ります。おせき殿にあのような狼藉をはたらいた男など断じて許しません…」と答えました。おせきは悲しそうな表情を浮かべていました。万二郎は、おせきを見つめながら弱々しい声で「それが何か…」と尋ねました。おせきは「私…寺の娘ですから…人の命は何より尊いものだと、父から教えられてまいりました…どんな訳があろうと、人を殺めることは罪深い事だと思います…でも、女という者は、そういう者なのです。自分の身内が、夫や子供が人を斬ったり切られたりして、不幸になって欲しくないんです。」と答えました。万二郎は「私は罪深い男だと…」と尋ねます。おせきは、真剣な表情で万二郎を見つめながら「いえ、そんな…伊武谷様は、お優しい方だと私は信じております。心配なんです。人を憎んだり傷つけたりすれば、いずれ自分の身に帰って来るものです。伊武谷様の身に何かあったらと…」と答えました。万二郎は、静かな声で「私を気遣ってくれるのですか…分かりました。私は誓います。二度と刀を抜かないと…」と言います。おせきは、心配して沈んだ表情から薄らと微笑んだ表情へと変わり「はい…」と答えました。

万二郎は、平妙寺の門前の石段を下りていました。「いや…悪いな良庵…おせき殿は、オレの者だ…」と独り言を言いながら…

その時、町人の「旦那…」と叫ぶ声がしました。町人が万二郎の元へ駆け寄って来ました。万二郎が善福寺から芝浜へ逃がしてやった町人のうちの一人でした。町人は慌てた様子で「旦那、大変だ…」と言います。万二郎が落ち着いた声で「どうした」と聞くと、町人は、間髪いれずに「浜がえらい事で…とにかく来て下さいまし…」と泣き叫ぶように言いました。

芝浜ではやくざ者たちが、避難していた町人達をいたぶっていました。一人の町人が「助けてくれ…」と叫びながら逃げ出すと、やくざ者が後ろから町人を斬り殺しました。やくざ者は振り返ると、町人たちに刀を向け「黙れ!」と脅かしました。すぐ横にいた、やくざの親分らしき男が「もう一度言う…この浜は、オレ達一家の縄張りだ…お前らよそ者が、ここに居座りたければ、木戸賃を払ってもらうぜ…へっ、有り金そっくり出しな…」と脅かしました。すると子分達が一斉に「ほら…出しな、出しな…」と囃したてました。町人たちは、悲鳴をあげながらも体は固まっていました。やくざ達は、町人の懐から巾着袋を奪い始めました。

やくざの一人が、商家の娘お品の腕を握って「好い女じゃないか…」と脅かします。お品が悲鳴を上げて逃げようとすると、隣にいた番頭らしき男が、お品をかばうようにして前に進み出ると、懐から財布を取り出して「お金なら払います…」と泣き叫ぶように言いました。やくざは財布を取り上げて中身を確かめると、足元を見透かしたように「これじゃ足りないな…ほれ、どけこの野郎…」と言いながら番頭を払いのけました。やくざは、悲鳴を上げて固まっているお品を強引に捕まえようとしますが、番頭は身を呈して「お嬢様…」と言いながら助けようとしました。やくざは「うるせい野郎だな!」と言うと、番頭を払いのけて、いきなり刀を抜いて番頭を斬り殺しました。やくざは泣き叫ぶお品を捉まえますが、その時、後ろから万二郎が駆け寄って来ました。

万二郎は「やめろ!」と言いながら、やくざを後ろから捉まえるとやくざを払いのけました。そして「この連中を連れて来たのは、このオレだ…文句があるならオレに言え…」と言って睨みつけました。すると、脇の方からやくざ達がぞろぞろと万二郎を取り囲むようにやって来ました。

やくざの親分が、腕を組ながら前に進み出ると「出しゃばらないのが見の為出ぜ、お若いの…ここはオレ達の縄張りだ…」と、万二郎を睨みつけながら脅かしました。万二郎は、逆にやくざの親分を睨みつけながら、噛み殺すような声で「この騒ぎの中で何言ってやがる…」と言います。そして、やくざを見渡すようにして「お前ら、獣か!…」と、怒鳴りつけました。するとやくざの一人が、いきなり万二郎に斬りかかって来ました。しかし、町人相手のやくざ剣法では、剣の修業をしている万二郎にかなう訳がありませんでした。万二郎は、やくざを投げ飛ばし、最初は素手で応戦していたのですが、多勢に無勢、万二郎は思わず刀を抜いてやくざを斬ってしまいました。万二郎は斬った後で「しまった…」と思うのですが、斬らなければ身の安全と町人を助ける事が出来ませんでした。やくざ達は次々に万二郎に斬りかかって来ました。万二郎は、反射的に切り倒して行きました。その様子を見ていたやくざの親分は、勝ち目がないと思ったのか「覚えていろ!」と捨て台詞を吐くと逃げて行きました。万二郎は、膝をついて抜き身の刀を持ったまま「おせき殿…」と言います。自責の念からでした……そんな万二郎の後姿を、お品はじっと見つめていました。

ここで、良庵の声でナレーションが入ります。「そのとき私は、江戸で地震があった事をまだ知る由もなかった…」と…

良庵は、十三奴を治療することもできずに、額の汗を塗れた手ぬぐいで拭いてやっていました。そこへ障子を開けて、漢方医の猪川玄昌が入って来ました。良庵は振り向くと「猪川先生、これを見て下さい。」と言います。玄昌の後ろから遊郭の主人と助手が薬箱を持って入って来ました。玄昌は、十三奴の横に座ると苦しみながら声を出している十三奴を見て茫然としていました。良庵は玄昌に「先生、これは腸の炎症がたぶん腹膜へ来たんです…」と言います。しかし玄昌は、自分の誤診を認めませんでした。そして「これは薬の中毒や…」と言い放つと、口をへの字に強張らせて、何処か一点を睨んでいました。良庵は、呆れた表情で「何だって…」と言います。玄昌は「貴殿はこっそり、別の薬を飲ませおったやろう…」と言うと、良庵を睨みつけました。良庵は、あまりの言葉に「ふざけるのもいいかげんにしろ…オレはおまえさんを立てて、あれから薬一服、薬湯一滴、飲ましてねえんだ…他人のせいにする前に、さっさとこの子を助けてもらおうじゃないか…」と大声をあげました。

玄昌は、黙って後ろを向くと助手の持っていた薬箱から薬を取り出そうとします。良庵はそれを見て、凄い剣幕で「もう、虫下しの薬は飲ませるな…腸への薬を飲ませてやんな…」と言います。しかし玄昌は、後ろを向いたまま薬を取って「これは腸炎ではない…さだな虫と言って…」と言い掛けると、良庵は遮るようにして「まだそんな事を言ってるのか…さだな虫で、こんなにひどい熱が出るか…」と言いました。それでも玄昌は自説を曲げずに、のらりくらりと「あと二三日もしたら、虫が降りるはずや…」と言いました。

良庵は、玄昌を説得する事が出来ずに、悔しくてたまらない表情で十三奴を見つめました。十三奴は、意識が朦朧としている表情で、汗をかきうなされていました。良庵は、首を横に振りながら「二三日も持つか…」と、諦めきれない表情で言いました。良庵は、立ち上がると自分の薬箱を持って「晒しと綿をしこたま用意してくれ…」と遊郭の主人に言いました。良庵は、十三奴を挟んで玄昌の反対側に座ると薬箱を横に置きました。主人は「へっへえー…」と言うと立ち上がって部屋の外へ出て行きました。

良庵は中腰になって、十三奴に掛けられた上布団を払いのけるようにして二つ折りにしました。それを見た玄昌は、良庵に「何する気や…」と言います。良庵は「引っ込んでいろ…」と怒鳴りつけます。良庵は、中腰のまま十三奴の体を見つめていました。そして「腹を切り開いてでも、病原を取り除く…」と言います。玄昌は、茫然とした表情で「やめろ…」と言います。良庵は、玄昌の言葉など聞く耳持たずと言った感じで、薬箱を開け、手術の道具を取り出して、準備を始めます。良庵は「たった今からこの患者、外科が引き継ぐ…」と言いました。

手術道具が、晒しの上に整然と並べられていました。良庵は「みんな出てくれ…誇りがたってもいかん…」と言います。玄昌は、すでにその部屋にはおらず、主人と仲居二人が、良庵に頭を下げると立ち上がり部屋を出て行きました。良庵はメスを取るとじっと見つめていました。そして「やるしかない…助けるにはこれしか…漢方に負けてたまるか…」と言います。しかし良庵の顔は自信のなさそうな表情でした。腑開け(解剖)もした事が無く、せいぜい刀傷の縫合ぐらいしか、した事のない良庵の腕では、虫垂炎から腹膜炎を起こしている患者の手術をすることは無理でした。

良庵は、人体の解剖図を思い浮べながら、十三奴を見つめていました。良庵は、手に持ったメスで、十三奴の腹を切ろうとするのですが、切る事が出来ませんでした。良庵の目から涙が流れ、押し殺したような声で「駄目だ…駄目だ…出来ねい…」と言うと、十三奴の腹に、顔を伏せます。そしてもう一度「オレには出来ねい…許してくれ…」と言うとすすり泣きを始めました。その時、十三奴の目が開きました。

夜が明けると、奉行所の与力が部屋に入って来ました。その後ろから玄昌と主人も入って来ました。良庵は、十三奴の腹に顔を伏せ、中腰になったまま泣いていました。

与力は「西町奉行所与力、品川雄二郎である。常陸府中藩藩医のせがれ、手塚良庵とは貴公か…」と言いました。良庵は、両手をついて頭を下げたままの状態で「はい、そうですが…」と答えました。与力の品川は続けて「医師、猪川玄昌の診察を妨げ、患者に無理やり手術を行おうとしたのはまことか…」と問い質しました。良庵は、力なく俯いたまま「手術は、まだしておりません…」と答えました。品川は「しておらぬ…ほんならこのずらりと並べた道具は何事じゃ…」と問い質します。良庵は「やろうと思いました…だが、出来なかった…」と、情け無さそうに答えました。すると玄昌がこの時とばかりに進みより「怖じ気づいて手も足も出んかった…そうだな…」と、蔑むように言いました。そして「よくもわしをこけにしてくれたな…この始末、どない付けてくれるんや…まず、手付いて詫びてもらおうか…わしの足もとに平伏して、わびの口上の一つも唱えてもらおうか…それがでけんのやったら…今すぐ、お役人にお縄付きでしょっ引いてもらうで…」と恫喝しました。良庵は、気力の抜けた姿で体の向きを帰ると、良庵の足もとで、両手をついて体を折りたたむようにして頭を下げます。玄昌は、何も言わない良庵を見下げて「口上はどないした…」と言います。良庵は、力の無い声で「申し訳ありませんでした…」と言うと、さらに頭を下げて謝りました。玄昌は、鬼の首を取ったような表情で「わしは、耳が遠いんでな…もっと大声で詫びんと…聞こえんで…」と言いながら、持っていた扇子の先を良庵の顎に当てて、良庵の顔を持ちあげました。

その時主人が「先生!」と言うと、十三奴の枕元に這い寄って来ました。玄昌は「うん」と言うと、十三奴の枕元に座り、十三奴の顔を見つめました。十三奴は目を見開いていました。良庵が「十三奴は…」と聞くと、玄昌が十三奴の頸動脈に手を当てて「手遅れや…死んだ…」と言うと、気が抜けたように腰を降ろしました。そして「けったいやな…何で死によったんやろう…」と言いました。良庵は玄昌に「お前さん…虫の病だと言ったじゃないか…さあ!…解き明かしてくれ…なぜ、虫の病で死ぬんだ!…」と問い質しました。玄昌は、大きく息を吸って、目を細めるようにして遠くを見ながら「天命やな…」と答えました。良庵は、目に涙を浮かべながら玄昌を睨みつけて「なに…」と言うと、玄昌の胸ぐらを両手でつかんで吊るし上げるようにして殴りつけました。玄昌が倒れると良庵は「天命とは何だ!…易者じゃあるまいし…医者が聞いて呆れるわ!…」と怒鳴りつけました。そして、十三奴の亡骸を見つめながら「十三奴…」と言うと、十三奴の顔に手を当てて目を閉じさせました。玄昌は、うずくまったまま黙っていました。主人も与力の品川もこの様子を黙って見ていました。良庵は、沈んだ声で「この先は、医者は用は無い…いるのは坊主です…」と言いました。

十三奴の亡骸は、遊女たちの泣き声に見送られながら、棺桶に入れられて運び出されて行きました。十三奴を見送った後、品川は西町奉行所へと向かいました。良庵は品川を追って行きました。良庵が「品川さん…」と呼びとめると、品川は、橋の上で振り返り立ち止りました。良庵は品川に「お願いがあるんですが…」と言います。品川が「何や…」と聞くと、良庵は「十三奴が埋められる前に、確かめたいんです…」と言います。品川は「何を確かめたいんや…」と聞きました。良庵は言葉を選びながら「虫の病で死んだのか、腸の病で死んだのか…つまり、腑開けしたいんですが…」と言います。品川は、血相を変えて「何をアホな…」と言いました。良庵は品川の目を見ながら「十三奴の腹を開いて、サナダムシが見つかるか、腸の膿汁が見つかるか…それをはっきりさせたいんです。そうでもしなければ、十三奴が浮かばれねい…」と言います。品川は「貴公たち蘭方医の腑開けには、死罪になった罪人の体を使う事が決められておるではないか…それ以外の死体は御法度や…」と厳しく言いつけました。良庵は、川面を見つめながら沈んだ表情で「品川さん…武士には意地っていうものがあるんでしょう…」と問い返します。品川は「それがどないしたんや…」と言い放ちました。良庵は、品川を上目づかいで見ながら「武士に意地があるように…医者にも意地ってもんがあるんです…これは、蘭方医と漢方医との果たし合いだ…」と言いました。品川は、顔をしかめた次の瞬間、笑みのような物を浮かべました。そして「大げさなこっちゃ…とにかく、腑開けは断じて許さんぞ…ええな…」と言いました。

その日の夜、良庵は遊郭で一人寝ていました。良庵は、花街の木戸が閉められた頃、いきなり起き上がると、手術道具の入った薬箱を持って寺へと向かいました。良庵は、墓場で、棺桶を埋めている寺男を見つけました。良庵は「あっ、十三奴だ…おい…」というと、寺男に駆け寄り「あっああ…埋めちまったのか…このバカ…せっかくここまで来たというのに…」と言ってなげいていると、寺男は良庵に「あんさん誰や…」と聞きました。良庵は、地面に座り込むと棺桶の蓋を見ながら「十三奴は…お前に会いに来たんだぜ…埋められちゃ万事おしまいじゃねいか…」と言います。寺男は、良庵の横に膝まづくと「十三奴…これは、甚平のところのばあさんですぜ…」と言います。すると棺桶の蓋に向いて合掌していた良庵は、驚いた表情で「なに、若い娘は来なかったか…」と聞きました。寺男は、掘立小屋の方を指さして「ほんならあっちに…」と言います。

良庵が、掘立小屋のむしろを開けて中に入ると、棺桶が幾つか並べてありました。良庵が「あっ…」と言って迷っていると、後から入って来た寺男が「こちらが…」と言って、手で指し示しました。良庵が棺桶の蓋を開けると、十三奴の亡骸が入っていました。良庵は「ありがてい…」と言うと、寺男に「おい、手間賃やるから手を貸せ…」と言いました。寺男は良庵の顔を見て「何をしやりますのや…」と聞きます。良庵は「オレは医者だ…これから腑開けをする…」と言いました。

寺の板張りの部屋にむしろを引いて、その上に十三奴の裸の亡骸が寝かされていました。亡骸には白い布がかけられ、大きな蝋燭の灯りがその周りに立てられていました。良庵は、十三奴の亡骸に合掌しながら「十三奴、始めるぜ…オレのやり方が気にくわなければ、末代まで祟ってくれ…」と言います。その時、後ろの方から男の声で「気にくわぬ…」と聞こえて来ました。良庵が振り向くと、そこには与力の品川と、もう一人の男がたっていました。

良庵が「品川様…」と言うと、品川は「めっぽう気にくわん…拙者の忠告も聞かんと、腑開けをしようとするとは言語道断…」と言いました。良庵は「罪は覚悟の上です…番所でも何処でも連れて行って下さい…」と言います。すると品川は良庵に「阿呆…誰が番所に引っ立てると言った…」と…良庵は「えっ…」と言うと驚いて品川の顔を見ました。品川は腰の大刀を抜き取ると座りながら「役所という所はな…そない融通の効かんもんでもあらへんで…」と、笑みを浮かべて言うと、控えていた男に振り向いて「この男はな、今を時めく緒方洪庵先生の門下生じゃ…」と言います。良庵は驚いて男の方を向くと「えっ、適塾の…」と言います。男は良庵に一礼をしました。品川は笑みを浮かべながら「貴公の訴えをよくよく奉行所で吟味した末、適塾の者に極内々に腑開けをさせる事に致した…」と言います。良庵は、最初拍子抜けをしたように茫然としていましたが「そうか…そうこなくちゃ…」と言うと笑みを浮かべて「上方のお役人は、物分かりがいいね…へぇー、じゃあ早速…」と言うと腰を上げて腑掛けの準備に取り掛かろうとしますが、品川は「アホ…貴公にやらせるとは言うとらん…やるのはこの者や…貴公は介添えでもせい…」と言うと、男の方を見ました。男は軽く一礼をしました。

男は白衣に着替えて、十三奴の亡骸の前に座っていました。その横には、良庵も座っています。二人は、十三奴の亡骸に合掌をしていました。合掌が終わると男は「始めます…」と言います。

男はメスを取ると、十三奴の腹部に当てて切り始めます。男は「手塚さん、御覧なさい…大腸です…」と言います。良庵が真剣な表情で、切り開いた腹部の中を見ていると、男はメスを差し出して「ここから先は、あなたがして下さい…」と言います。良庵は、男に視線を合わせるとメスを受け取り、腑開けを始めました。男は手で切り裂いた腹を開き、良庵の介添えをしました。

良庵は、十三奴の腹の中を見ながら「ああ…凄い膿汁だ…」と言います。男も「これは酷い…虫がいたか調べましょう…腸内を一々切り裂いて見なければなりません…」と言いました。二人は、力を合わせて調べ始めました。その様子を後ろで見ていた品川は、気分が悪くなったのか、手で口を押さえると部屋を出て行きました。

良庵は、腑開けをしながら「腸というのは、こんなに長い物なのか…」と言うと溜息をつきます。男は横で、良庵が切り裂いた腸を見ながら「いませんね…」と言います。良庵は「いない…」と聞き返します。すると男は「虫はいません…あなたの勝ちです…この人は、腸の病で死んだんです…あなたの診立ては正しかった…」と言います。良庵は、何とも言えない表情で見つめていると、メスを落としてしまいました。

良庵は腑開けが終わると、両手を床につけて押し黙っていました。男は「どうしたんですか…」と聞きます。良庵は、俯いたまま苦しそうな表情で「もし…もしあの時、十三奴の腹を切っていたら…私は間違いなく…殺していました……人間の腹の中が、こんな物とは思わなかった…恐ろしく複雑で…こちとらの手に負える物じゃねえ…」と言いました。男は「誰でも、人の体の物を初めて見れば、そう思いますよ…私もそうでした…適塾に入ってから、何度も腑開けに立ち会うようになって、ようやく慣れてきたんです…」と言いました。良庵は、両手を膝の上に戻すと、十三奴の顔を見て「十三奴、痛かったか…お前の死は、決して無駄にはしないぞ…まだまだ立派な医者になって、一人でも多くの命を救ってやる…日本一の医者になって見せるからな…」と言いました。

万二郎は、善福寺の山門の前に立って、石段の下の方を見ていました。そこへ、おせきが小走りでやって来ました。おせきが「伊武谷様…」と呼ぶと、万二郎は振り向いておせきを見ます。万二郎が「おせき殿…」と言うと、おせきは笑顔で万二郎の顔を見つめていました。しかし、万二郎の表情は深刻でした。万二郎はおせきに「私は、近いを破りました…」と言います。万二郎の脳裏には、芝浜でやくざ達と切り合いをした時の映像が浮かび上がっていました。そして「私は、あなたにふさわしい男ではありません…ごめん…」と言うと、寂しげな表情で一礼して、石段を駆け下りて行きました。おせきの顔は固まり、次第に悲しげな表情になって行きました。

万二郎は、芝浜の海岸沿いを思い詰めた表情で歩いていました。ここで、良庵の声でナレーションが入ります。「万二郎は、馬鹿正直な男だった…己の行く末も定まらないうえ…恋にも破れたと、その時は思い込んでいたのだ…しかし、この芝浜での一件が、やがて、万二郎の運命を大きく変えることになるのだった…」と……

ここで、第3回天地鳴動は終わりました。

ところで、江戸時代外科医として有名なのは華岡青洲(1760年ー1835年)です。記録として残る物としては、世界で初めて全身麻酔を用いた手術(乳がん)を成功させました。曼陀羅華(まんだらげ)の実(チョウセンアサガオ)、草烏頭(そううず、トリカブト)を主成分とした6種類の薬草に麻酔効果があることを発見。動物実験を重ねて、麻酔薬の完成までこぎつけたのですが、人体実験を目前にして行き詰まりました。

ところで、時代劇の水戸黄門等でよく出て来る悪代官や切り捨てごめんなどの武士に対するマイナスイメージ、でも本当は、万二郎とまではいかなくても、真面目で勤勉な人が多かったようですよ。

蘭方医と漢方医のせめぎ合いが、だんだん激しくなってきたようです。虫垂炎と言えば、今では何でもない手術なのですが、この当時は大変な病だったのですね。だいたい、腑開け(解剖)じたいが原則的に禁止されていた時代ですから、仕方がない事なのかもしれません。女色という病気に取りつかれている良庵が、医者としてどのように成長してゆくのか楽しみです。

当時の医療の世界の矛盾が描かれて、何かブラックジャックの様相を見せて来たようにも思います。

ところで、江戸時代外科医として有名なのは華岡青洲(1760年ー1835年)です。記録として残る物としては、世界で初めて全身麻酔を用いた手術(乳がん)を成功させました。曼陀羅華(まんだらげ)の実(チョウセンアサガオ)、草烏頭(そううず、トリカブト)を主成分とした6種類の薬草に麻酔効果があることを発見。動物実験を重ねて、麻酔薬の完成までこぎつけたのですが、人体実験を目前にして行き詰まりました。

そこで、実母の於継と妻の加恵が実験台になることを申し出て、数回にわたる人体実験の末、於継の死・加恵の失明という大きな犠牲の上に、全身麻酔薬「通仙散」を完成させました。この話は、あまりにも有名なので、小説・映画・ドラマ・舞台となって、日本人だったら誰もが知っているお話です。ただ、通仙散は危険を伴う薬で、直弟子や一門以外には使用を認めなかったそうです。よって、なかなか普及せず、幕末から明治維新に掛けて、西洋から使いやすい薬が入って来ると自然に消えて行ったそうです。

それから、万二郎は、くそ真面目ですね!町人を助ける為に仕方なくヤクザを斬ったのですが、そのことをおせきに言う必要はないのにと思いました。こんなことで落ち込む必要はないのにと…

劇中で、万二郎が、地震による火災から逃げ惑う町人を安全な場所に導いていましたが、当時の武士階級の人は、いざという時にはこの様にして町人を助けたようです。それが武士の使命だと思っていたようです。十数年前、島原で大火砕流がありましたが、江戸時代にもありました。「島原大変肥後迷惑」と言われるほどの大災害に際した島原藩士達の活躍は有名です。私は読んだことはありませんが、「島原大変」白石一郎著で、小説として描かれています。